令和6年度 第2回「地域医師会在宅医療担当理事連絡協議会」(2025/3/22開催)

協議会

令和7年3月22日(土)、岐阜県医師会館1階大会議室(Zoom併用)において、第2回地域医師会在宅医療担当理事連絡協議会が開催されました。

この協議会には、県内各地域医師会に所属する在宅医療担当理事のほか、在宅医療介護連携推進事業の市町村担当者や在宅医療介護連携推進コーディネーターなど、関係職種の方々、約100名が参加されました。

令和6年度に岐阜県医師会が実施した在宅関連事業の報告に加え、令和7年度に予定されている事業計画についての説明が行われました。また、会の後半では、各地域ごとに分かれ今後の在宅医療提供体制の構築に向けた課題抽出を目的としたグループワークも実施されました。

第1部 令和6年度 事業報告

(1)在宅医療連携支援事業

• 在宅医療サポート窓口の設置

県内の医療・介護従事者や関係機関からの相談に対応するための専用窓口を設置し、本年度は141件の相談が寄せられました。

相談内容は、本会の助成事業の活用方法、研修会の企画相談や講師の紹介、医療資源に関する情報提供など多岐にわたりました。

• 地域医師会在宅医療担当理事連絡協議会の開催

地域医師会間の在宅医療に関する取り組み状況の情報共有と連携強化を目的に、年2回の連絡協議会を開催しています。

本年度、第1回は令和6年7月27日、第2回は令和7年3月22日に実施。

(配布資料1 スライド2)

(2)在宅医療に係る研修助成事業

多職種連携の推進と地域住民への在宅医療啓発を目的に、各地で開催された研修会や講演会に対し助成を行う事業です。

実施件数は8件、総参加者数は559名にのぼりました。医師、看護師、介護職、市民など多職種が参加されています。

研修内容は終末期ケアの実践、市民向けACP(人生会議)啓発、連携カンファレンスなどがテーマとなっています。

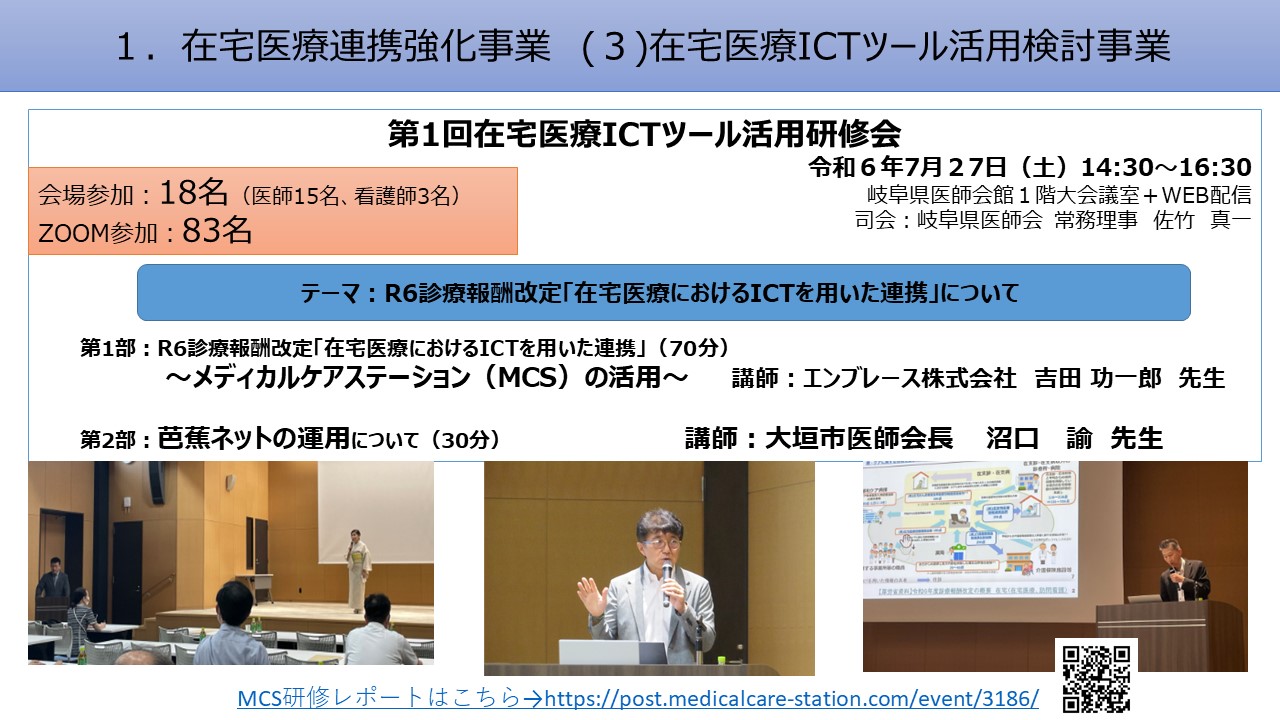

(3)在宅医療ICTツール活用検討事業

令和6年度の診療報酬改定において、「ICTを活用した在宅医療連携」が評価されたことを受け、ICTの導入方法および診療報酬算定に関する研修会・検討会を2回開催しました。

・第1回研修(7月27日)では、MCS(メディカルケアステーション)や芭蕉ネット等、県内外でのICT活用事例を紹介し、100名以上が参加されました。

・第2回研修(10月5日)では、MCSの操作を中心に実技演習を行い、ログインからグループ形成、投稿・招待方法まで実践的に学んでいただくことができました。

(配布資料1 スライド6)

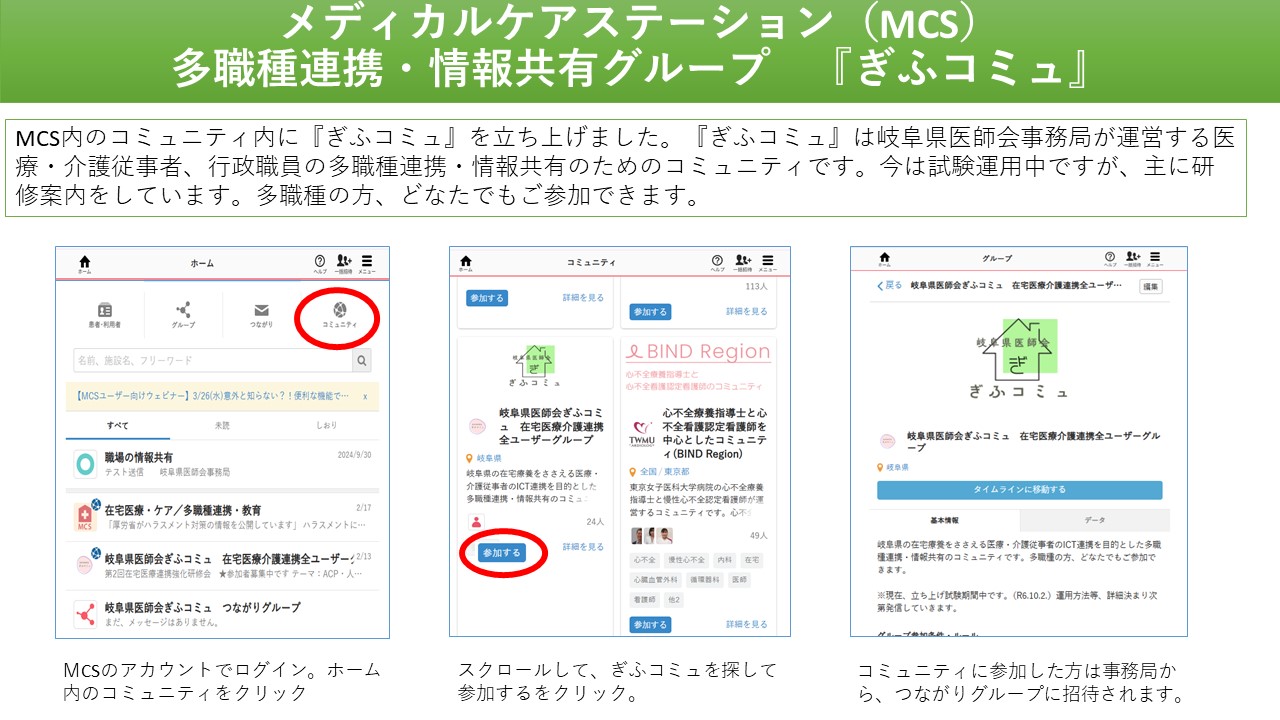

第2回の研修会の際に、MCSのコミュニティ内にICT連携グループ「ぎふコミュ」を立ち上げ、会場参加者にはその場でコミュニティに参加していただきました。

今後、ぎふコミュは岐阜県医師会が運営し、情報共有・発信を行う場として継続予定です。

(※ぎふコミュ加入にはメディカルケアステーションのアカウントが必要です。未登録の方はメディカルケアステーションの新規登録を行ってからコミュニティ内で【ぎふコミュ】と検索してください。ご不明な点があれば岐阜県医師会事務局 在宅担当にご連絡をお願いします。)

(4)在宅医療人材育成事業

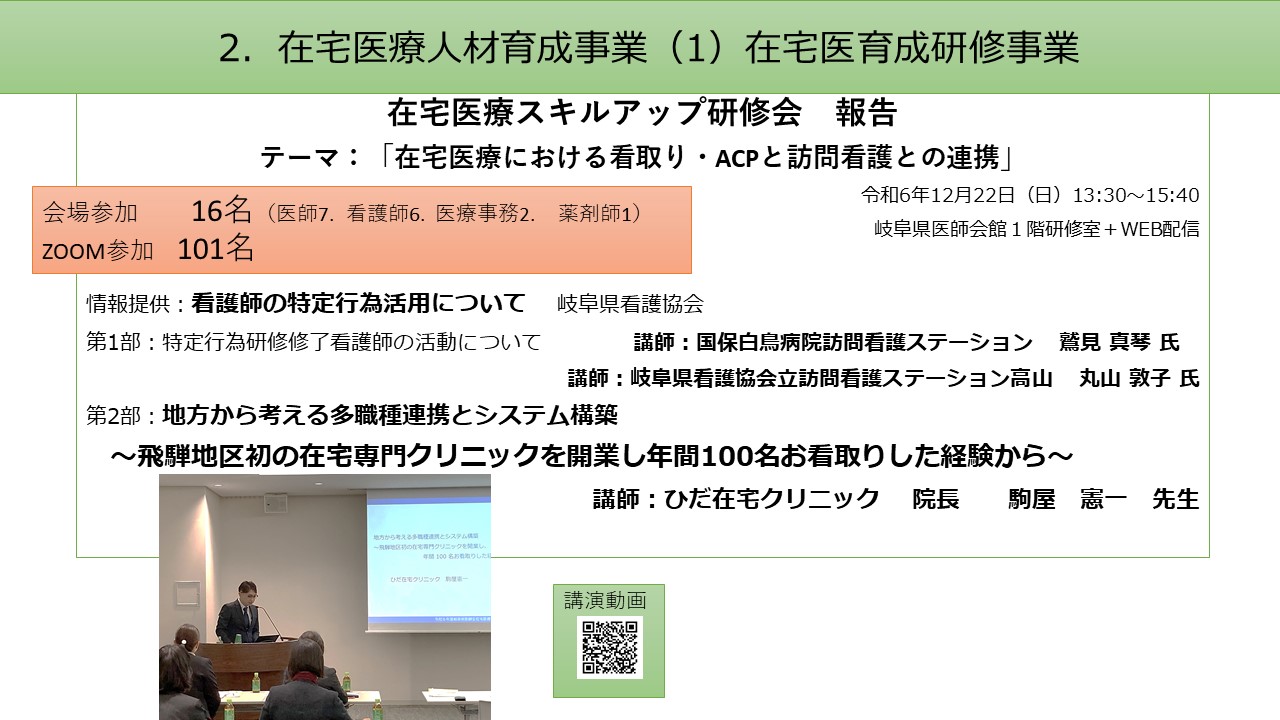

令和6年12月22日、「在宅医療スキルアップ研修会」を開催しました。岐阜県看護協会とのコラボ企画です。特定行為研修修了看護師の方から活動報告、ひだ在宅クリニックの駒谷先生から、ICTツールを活用しへき地での在宅医療実践について講演いただきました。

(配布資料1 スライド9)

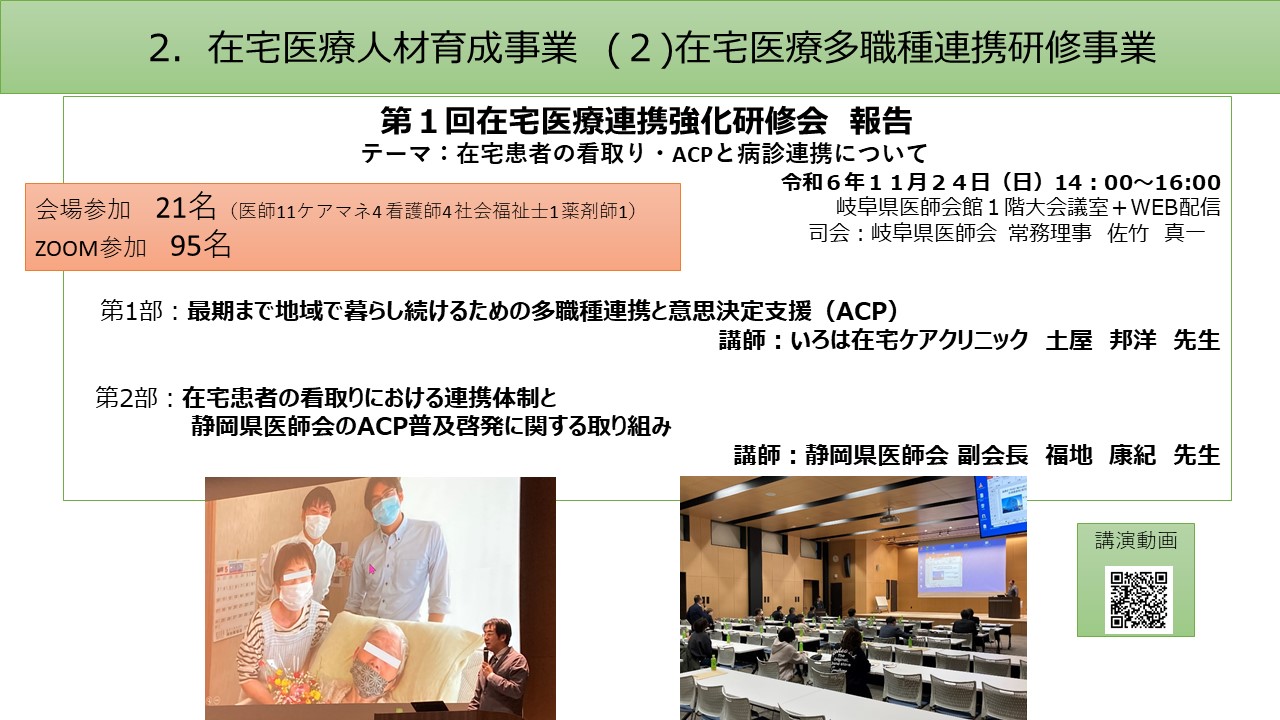

(5)在宅医療多職種連携研修事業

11月24日には、いろは在宅クリニックの土屋邦洋先生に在宅医療におけるACPについて、静岡県医師会副会長の福地康紀先生に静岡県の看取り連携体制について講演いただきました。

(配布資料 スライド10)

また、2月24日には本会 常務理事の佐竹真一より岐阜県医師会版エンディングノート「これからノート」の紹介および活用方法を説明し、続いて、国保白鳥病院の後藤忠雄先生によるロールプレイ形式でのACP研修を実施しました。

(6)在宅療養あんしん病床確保事業

本事業は、在宅療養患者の後方支援として、かかりつけ医と受入医療機関の連携強化を図り、必要な時にスムーズな入退院体制を構築するための事業です。

R6年度は、登録医:309名、受入医療機関:67機関が本事業に登録いただいております。実際に本事業を活用し、入退院連携をされた報告は58件です。

本事業を実際に利用した登録医(かかりつけ医)からは、以下のようなご意見が寄せられており、一定の評価を得ています。

R6登録医アンケート感想抜粋

「入院受け入れ先がすぐに見つかり、家族も安心した」

「ADLに支障がある患者の“かけこみ寺”として機能した」

「入院前の調整がスムーズで、退院後の在宅復帰も円滑に行えた」

「地域の病院と連携が取れ、在宅看取りが可能となった」

「家族のレスパイトとして非常に役立った。入院が決まらず困っていたが、この事業のおかげで解決した」

R7年度も本事業を実施していきますので、詳細は下記ページからご確認ください。

第2部 令和7年度 事業計画

(1)岐阜県の今後の在宅医療施策について

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課より、国の方針や、在宅医療において積極的役割を担う医療機関について説明がありました。(配布資料2参照)

(2)令和7年度 岐阜県医師会在宅医療関連事業

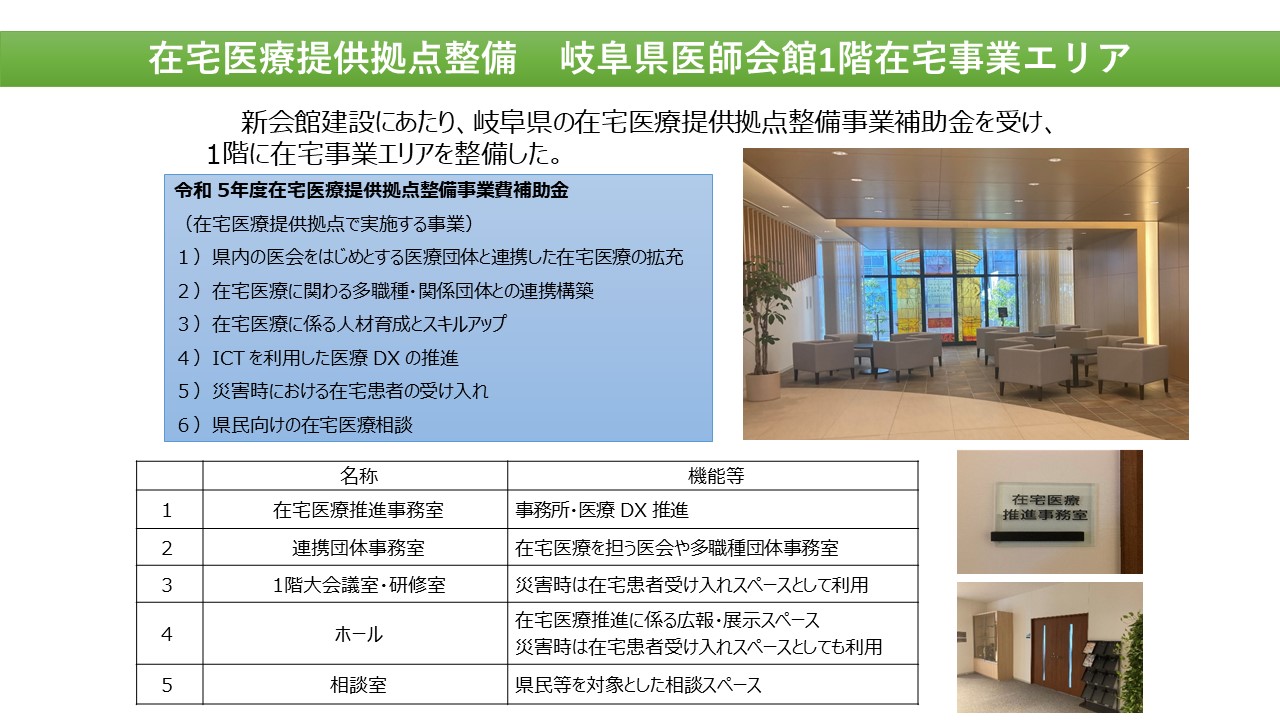

本会館の建設に際し、「岐阜県在宅医療提供拠点整備事業補助金」を活用し、会館1階に在宅医療エリアを整備しました。

(配布資料1 スライド27)

当該エリアでは、以下の事業を展開予定です。

① 在宅医療推進センターの立ち上げについて

岐阜県在宅医療推進センター運営事業

・全県レベルの在宅医療・介護連携推進連絡協議会の開催

・各市町村の連携拠点に対する運営支援

・多職種連携に関わる関係団体との研修・連携

・普及啓発を目的とした講演会等の開催

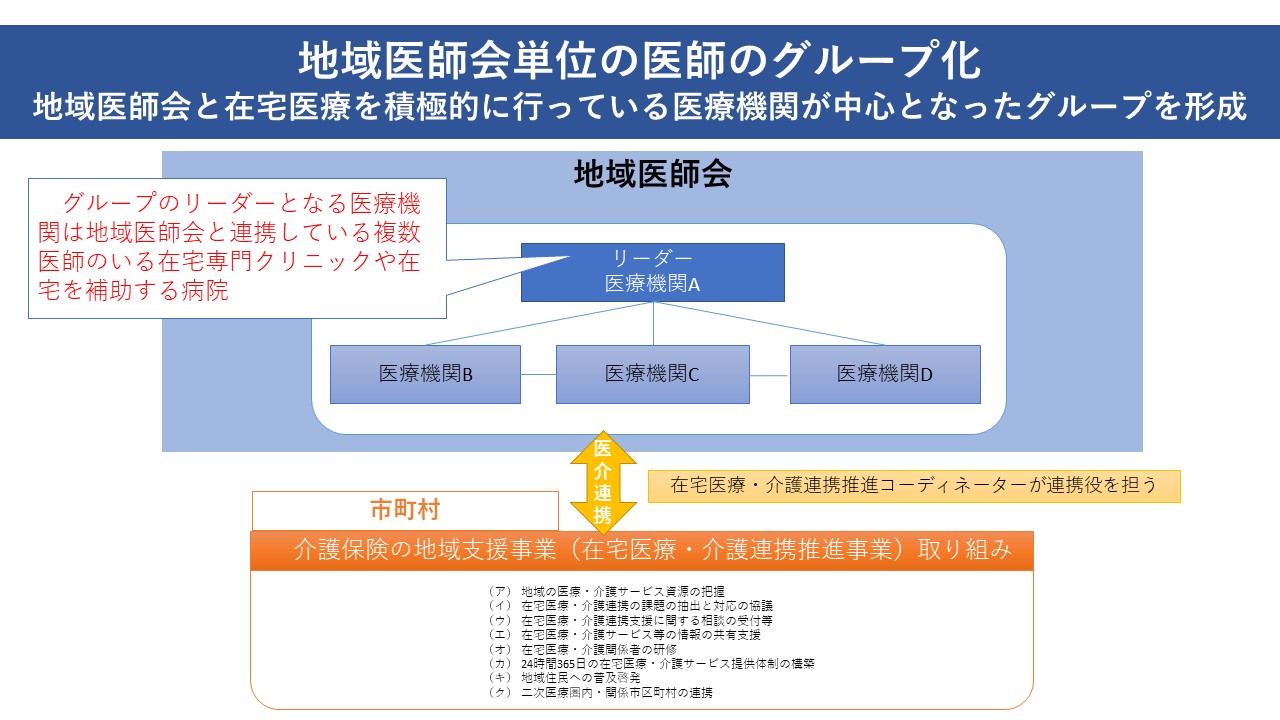

② 地域医師会が主導する医師のグループ化について

在宅医療は医師単独では限界があり、診診連携や多職種連携が不可欠です。看取りは医師の役割であり、その連携体制を整備することで在宅医療のハードルを下げていきたいと考えています。

今後は、地域医師会が主導する看取り連携システムの全県的整備を目指し、岐阜県医師会在宅医療推進センターが支援・調整を行う方針です。

R7年度の事業にて、地域医師会が実施する在宅医グループ形成のための検討会に補助金を交付するよう企画していきます。

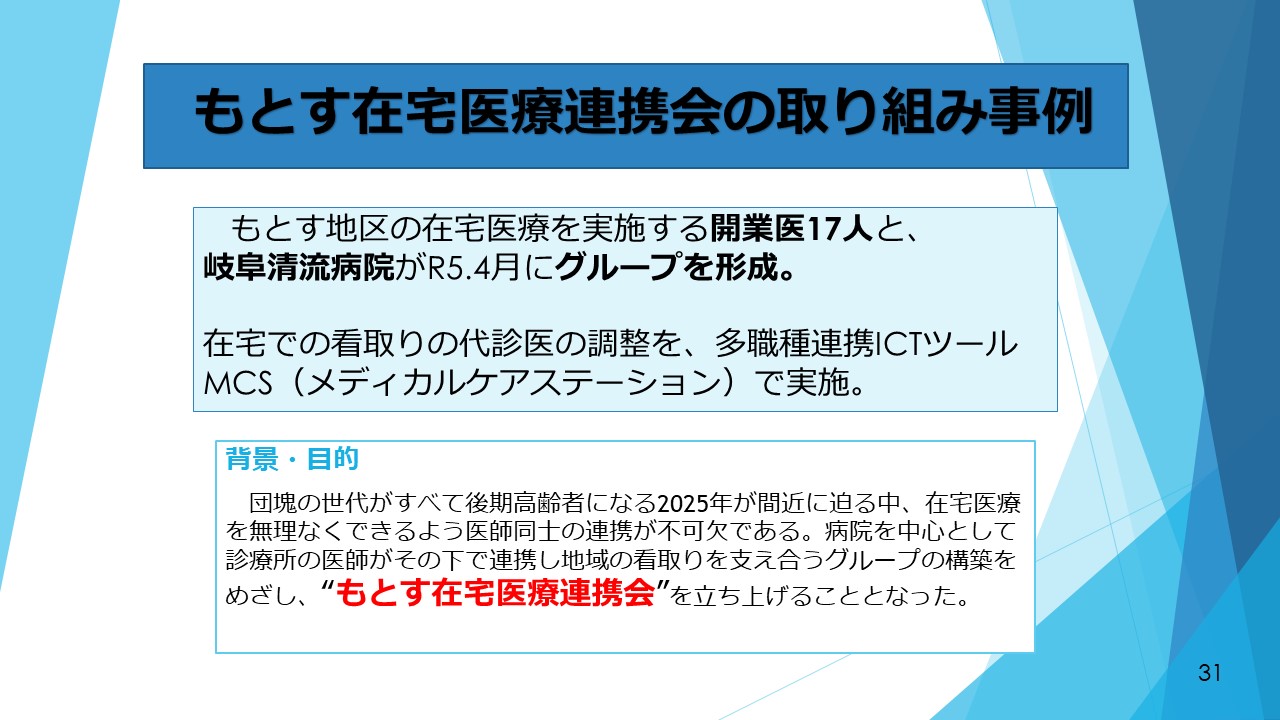

協議会では、先行事例として、もとす医師会によるICTを活用した在宅医グループ化・看取り連携の先行事例を紹介しました。

(配布資料2 スライド31)

(配布資料3 スライド26)

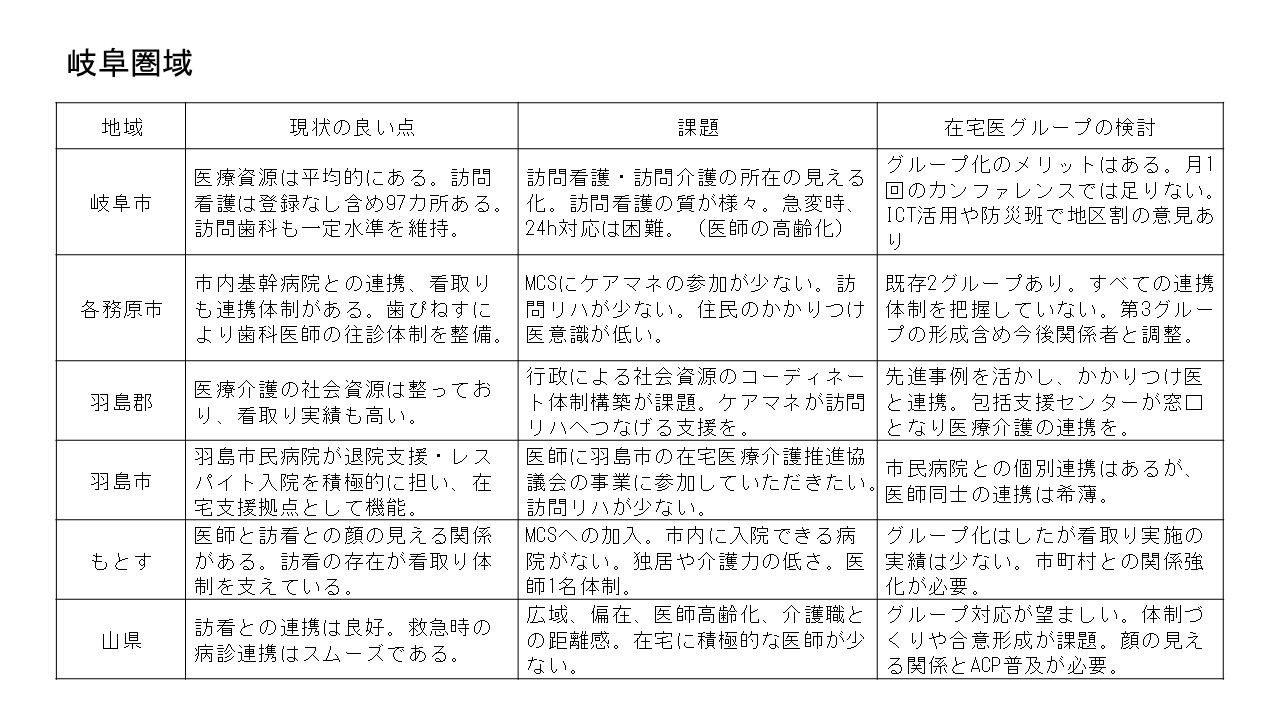

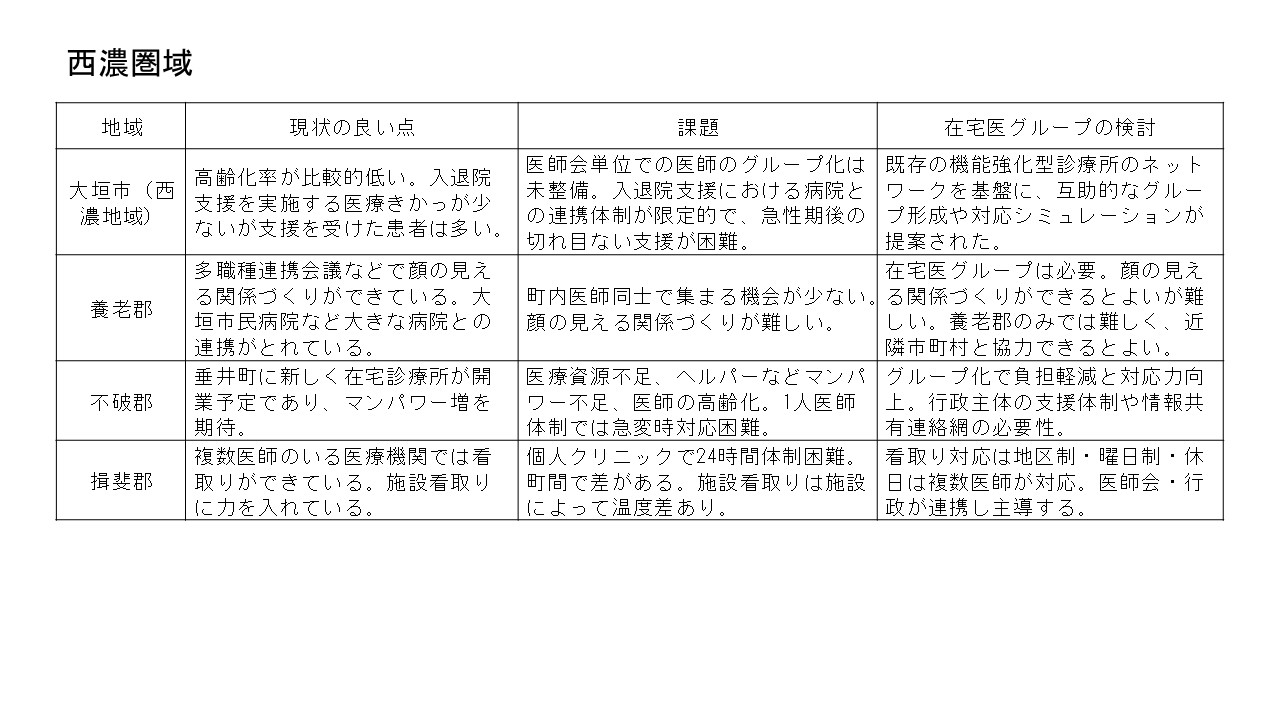

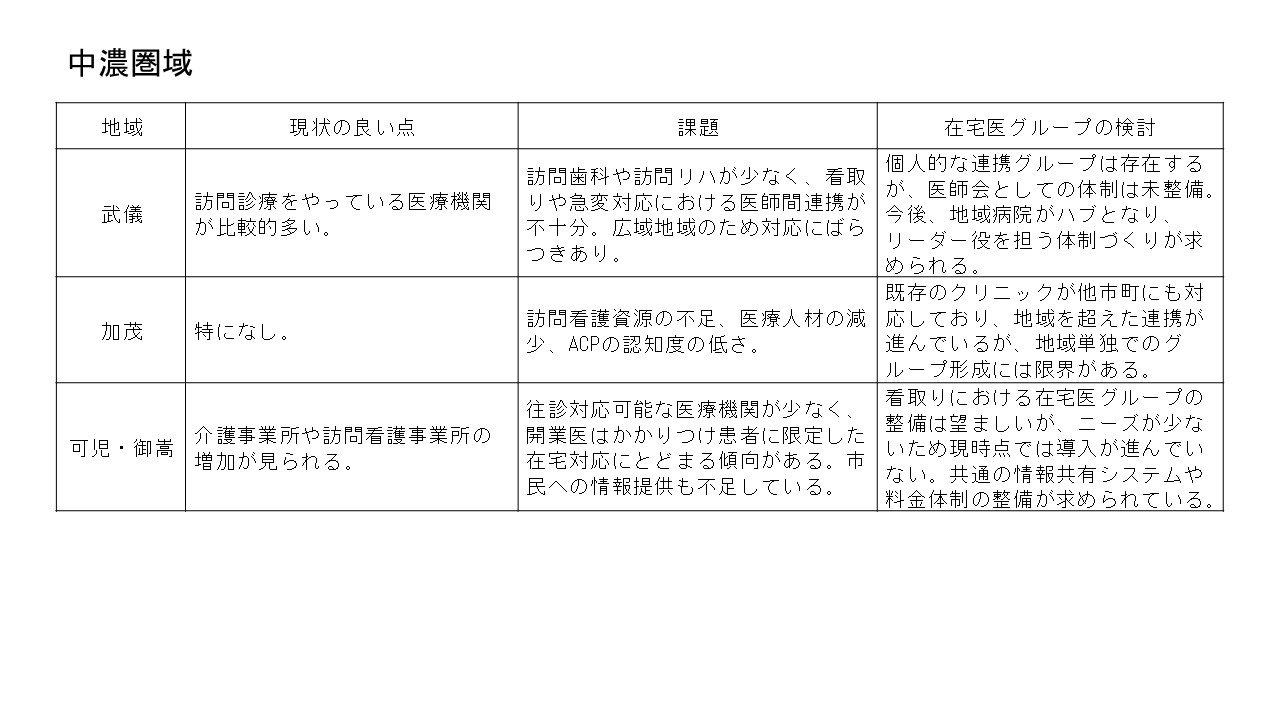

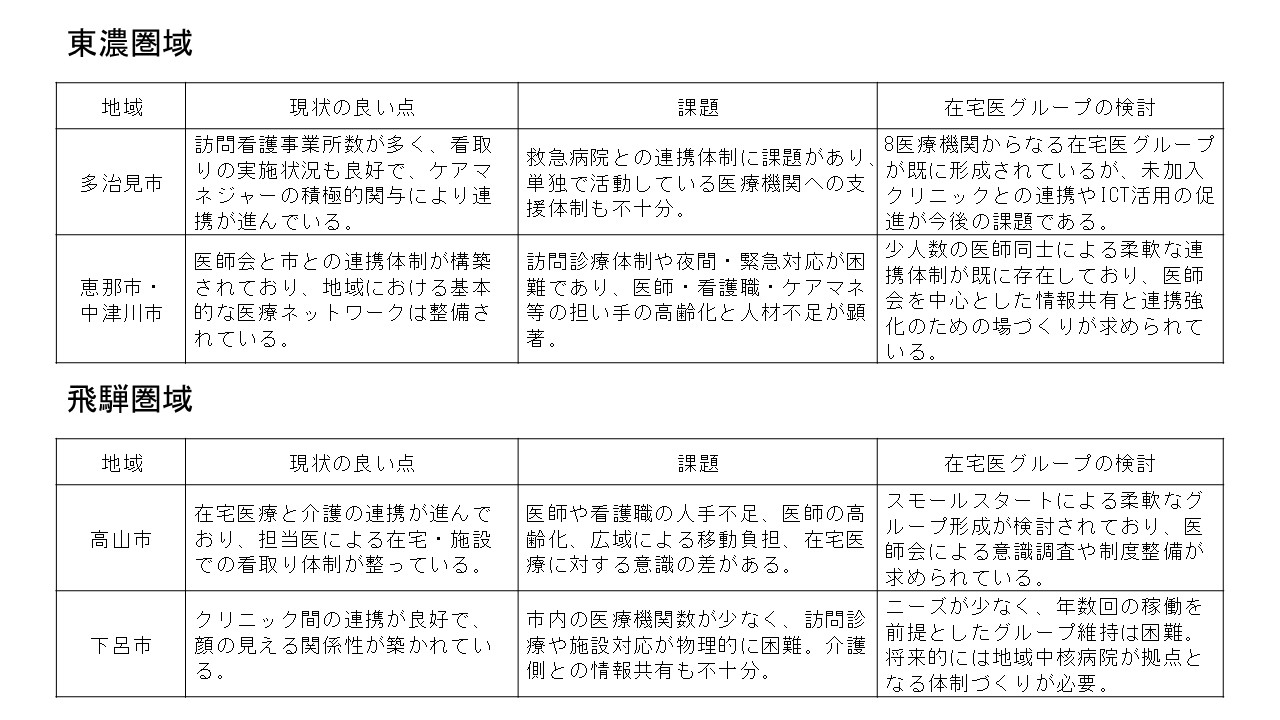

(3)地域ワークシートを活用した課題整理とグループワーク

協議会の後半では、地域医師会理事、行政関係者、在宅医療・介護連携推進コーディネーターらが参加し、地域ごとに分かれて以下のテーマで検討を行いました。

・検討1:地域の在宅医療の現状と課題の整理(良い点・課題点)

・検討2:在宅医グループの必要性およびその構成・リーダー像

・検討3:市町村事業との連携強化策

下記は、各地域から提出されたワークシート記載内容をもとに抜粋した内容です。

今回のグループワークにて、各地域における現状と課題が明確化されたと思います。

医師会主導によるグループ化、多職種連携、行政との役割分担・情報共有のあり方について、現場に即した提案がされています。

今後は、これらの整理結果をもとに、地域ごとの課題解決に向け具体的な取り組みが期待されます。